2月15日から27日まで、6年振りにピースボートに乗船してきました。「パシフィックワールド号116回クルーズ」南太平洋・南米・アフリカコースです。

乗船日記

船に乗ることよりも、途中乗船のため、たった一人でブラジルのサルバドールまで行かなくてはならない事と帰りはケープタウンで降りて帰ってくるという事が一番の不安でしたが、なんとか戻ってまいりました。その前後の事件なども含めて皆様にご報告いたします。

インコの災難

私は4羽のインコと同居しております。コロナ騒動の前は長旅の折は近くに住んでいる父にお世話係をお願いしていましたが、今年8度目の年男の父にいつまでも面倒をかけるわけにもいかず、このところは旅のお仕事は一泊のみと決めておりました。が、久々の乗船のお誘いに心が動きインコたちはショップに預かってもらうことにしました。以前からお付き合いのある梟カフェのオーナーが快く引き受けてくださり、千駄木のお店への送り迎えもしてくださることになったのです。何せ一羽一部屋の4籠ですから大移動です。13日出発に備えて11日にお迎えに来ていただき私も同乗してお店まで行きました。ところが、そこで事件が起きてしまったのです。

一羽ダイエット中のオカメインコの桃太が移動に耐えられずパニックを起こし怪我もした模様。一度は心配しながらもお店を出たのですが、やっぱりただ事ではないと店長さんから連絡をいただき、私はかかりつけのお医者さんに電話をして緊急で診察に行くことを決め、新宿での友人との待ち合わせをキャンセルして新宿から自宅へ、移動用のケースを取りまた千駄木に走り、そして桃太を引き取り豪徳寺のお医者さんに連れて行きました。

桃太は即入院「60パーセントの確率で危ないです、万が一お留守中に何かあった場合は冷凍で保存することになります」とまで言われ、とにかく助けてくださいとお願いして帰ってきました。もともとパニック持ちの子なのに大きなケージのままで移動させてしまったので、私の判断ミスです。本当にかわいそうなことをしました。結局三羽は梟カフェ、一羽は入院という状態で13日成田を出発したのでした。カフェの店長はラインで3羽の様子を、桃太は時々病院に様子をうかがう電話をして下さいと友人に頼み、後ろ髪引かれまくりの出発でした。

出国からサルバドルまでサンパウロ迷子事件

さてさて、成田からチューリッヒまで、14時間、チューリッヒからサンパウロまで11時間、そしてサンパウロからサルバドールまで2時間20分、乗り換え時間を入れて37時間の旅、心配は途中での荷物のピックアップだけ、ピースボートの仲良し岩上さんがカウンターで確認してくれたところによると最後までそのまま行くらしいとのことで一安心しました。

結局機内ではついつい映画を見てしまい一睡もせず、チューリッヒからの11時間も寝ることができませんでした。ただ、サンパウロに近づくにつれ、やっぱり荷物は1回ピックアップして預け直さなくてはならないのでは?という不安にかられ、そしてその予想が的中、四時間あるからと思っていたのがやっとたどり着いたターミナルで荷物は別なところで預けろと言われ(たような気がしました)どこだかわからずうろうろしてやっと見つけて荷物を預け、搭乗口にたどり着いたのが搭乗開始20分前くらいで、さあ入ろうとしたらこれは違うと言われてしまい、慌てていろいろな書類を見せてもチンプンカンプンで、結局ほとんど同じ時間の航空会社違いのところに行ってしまったという事がカウンターの人のジェスチャーで分かり、慌てふためいて正しい搭乗口に着いたのが搭乗開始10分前でした。

ばあちゃんサンパウロに身を埋めるか!一時はどうなることかと思いました。さすがにサルバドールまでの2時間は少し眠ることができ、空港で無事にお迎えタクシーとも会えてホテルにチェックインしました。サルバドールは素敵な港町で、でも言葉も通じないまま一人で街のレストランは怖くて入れず、スマホの翻訳機を使って屋台でタタピオカの粉で焼いたハンバーガーのような物とビールを買ってホテルで食事、なかなか美味しかったです。サルバドールはポルトガル植民地時代の建築やアフロブラジル文化で有名です。

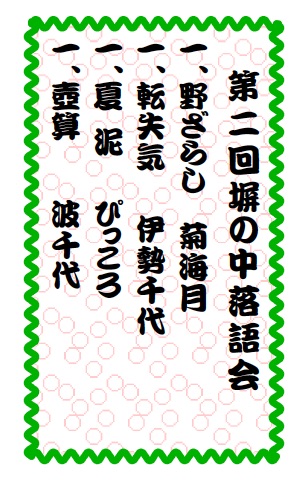

海原亭一門誕生

翌日から早速お稽古、まずはやりたいもの、それぞれの芸名、そして大事な一門名を決めました。そしてなぞかけのコツなどを話して初日の2時間半のお稽古はあっという間に終わり。一門名は「海原亭」に決まりました。私はいつもお弟子さんになってくれた人の芸名を決めたら寄席文字もどきの字で千社札に書いてお渡しします。

そうしながら翌日のお稽古にはお顔と芸名を覚えます。そうすることで私の誠意をわかっていただこうというたくらみがあるからです。

船の中はかなり風邪やインフルエンザが蔓延していて、結局発表会に参加できたのは最後までお稽古に出ていた31名中29名でしたが、リレー落語10名、小咄11名、加えて大喜利に踊りまで皆さんよく頑張りました。お稽古はナミビアに寄港した日以外毎日、リハーサルを含めて八回、発表会前日は深夜までお部屋を借りてそれぞれの特訓をしました。

また私はその間も、手話落語の会、韓国語と日本語の二次元落語の会、刑務所のお仕事についての講演、夜の落語会と、ホールやシアターでお仕事させていただきました。唯一お稽古だけの日の夜は夜夏祭りがあって盆踊りの太鼓までたたかせてもらいました。

二次元落語の大失敗

お船には300人以上の中国人と50人弱の韓国人も乗船していました。私は乗船前から韓国語との二次元落語「松山鏡」を口演するつもりでしたのでしっかりお稽古もしていた …つもりでした。

ところが30分ほど訪朝の話をした後座布団に座って落語を始めて途中までいったところで何がなにやらわからなくなってしまったのです。二次元とは「日本語」「韓国語」を交互に話していくのですがどこまで行ったのかもさっぱりわからなくなり、持っていたノートを見てもわからずパニックに陥って、結局やっと最後のオチまでは言えたのですが、客席にたくさん来てくれていた韓国の方々はきっとがっかりなさったと思います。

終わった後駆け寄って抱きしめてくれる方もいましたが優しさゆえでしょう。船では数の少ない韓国の方々へのサービスだったので誠意だけは伝わったようですが、その後どう考えてもどこで分からなくなったのかも覚えていないのです。とうとうボケが始まったかと本当にショックでした。韓国語だけでリベンジする機会をいただきたかったのですが時間が取れず、その気持ちだけを皆さんに伝えてもらいました。

海原亭一門の発表会を無事終え翌日ケープタウンに入港、下船してドバイ経由で帰ってきました。強風のためなかなか着岸できないというアクシデントもありましたが何とか迎えのタクシーには間に合い、無理やり千代サンに空港まで送ってもらって、また一人で帰国しました。お弟子さんの他にも、新たなお酒仲間のご縁もたくさんでき、皆さんがお帰りになるのが楽しみです。桃太も無事に退院しました、まだ完治ではないですがひとまず安心です。

日本との時差はマイナス12時間のお昼の12時にお迎えが来てタクシーで港まで、そしてスタッフに迎えられ無事乗船できました。さすがに七万七千トンは大きい、豪華客船の雰囲気を漂わせた船内です。お部屋に案内され、早速食事をして、担当のさんちゃんに守られて港町のマーケットでお買い物などして、お部屋に戻りました。

夜はさっそく明日からのお仕事の打ち合わせ、頼もしいスタッフはさんちゃんを筆頭に男の子が二人、まずは千代サン、婚千代、ちよがきという芸名をつけさせていただきました。

夜はさっそく明日からのお仕事の打ち合わせ、頼もしいスタッフはさんちゃんを筆頭に男の子が2人、まずは千代サン、婚千代、ちよがきという芸名をつけさせていただきました。

さあ、初日は早速「菊千代参上落語会」シアター500人席が立ち見になるほどお入りいただき、大いに笑っていただきました。やっぱり船は良いですね、これだけのお客さんを東京で集めようと思ったら大変です。この会で私のお弟子さんになりたいと思う人をゲットするのですから私も必至、おかげさまで35名のお客様が名前を書いてくださいました。

有意義な船旅仕事のご報告でした。